“山河诗长安”何以“热辣滚烫”?——中华优秀传统文化传承的陕西观察(下)

所属分类:专题活动 阅读次数:1335 发布时间:2024年03月23日 23:53:22

礼让 一日看尽长安花

不知从何时开始,当外地游客“一日看尽长安花”时,西安市民只能“闲敲棋子落灯花”。

为啥?

因为一封信。

“亲爱的市民朋友,春节就在眼前,我们的城市已经准备好了。在这个特殊的时刻,我们万分期待,‘C位’的您能够让更多的游客,感受到千年古都的现代文明!”

这些年,几乎每到重要节假日,西安市民都会收到这样一封倡导大家礼让游客的“家书”。

而让利于客、让路于客、让景于客,也早已成为西安市民的自觉。

“正月快过完了,外地游客都走了,我才出了趟‘远门’。”带着家人在大明宫看灯会的兰国峰,是住在莲湖区的“老西安”,他告诉记者,正月十五之前,和很多西安市民一样,自己的活动范围基本就限定在自家附近。

被问起“家里蹲”的感受,兰国峰大手一挥,笑着说:“‘有朋自远方来,不亦乐乎’,咱就该拿出主人家的姿态。政府让咱‘让客’‘让景’,没麻达!”

但是,这份礼让,也不只因为一封信。

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。

使节往来、名流云集、商贾不绝……数千年来的熙攘繁华,让热情、包容、开放,成为西安这片土地最鲜明的性格,也让这片土地上的人们,深谙待客之道。

从打开曾关闭了十几年的鼓楼门洞,到开通旅游专线、延长公共交通运营时间,从出台各式各样的文旅优惠“大礼包”,到对外地游客轻微交通违法“首违免罚”、免费开放停车场、提供应急救助服务……政府部门几乎使出了“十八般武艺”,用风景之外的暖心服务,把游客“宠上天”。这种“花式宠爱”,让不少西安本地人直呼羡慕,说政府太“偏心”。

其实,这份“偏心”的达成,靠城,更靠人。

一片土地的吸引力,不仅镌刻于古老的建筑和文物中,也彰显在衣食住行的城市关怀上,更流淌在人与人的温情善意间。

从慷慨地在社交平台上分享游玩打卡攻略,到安然宅家把更多美景美食留给外地游客,再到热情引路、免费讲解、真诚帮忙……西安市民争相展现出“长安风度”,慰藉了人心,温暖了城市。

人们对一座城的热爱,说到底,是对城中人的青睐。

西忆故人不可见,东风吹梦到长安。

千年前,李白、杜甫、白居易等一连串璀璨如星辰的名字,造就了举世无双的长安。

千年后,无数热心热情、敦厚纯良的新时代秦人,汇聚成魅力无限的西安。

这片土地,正以另一种方式,续写着新的繁华与热闹。

“西安很好,西安人更好,希望以后有能力来西安定居!”甘肃游客谢婷婷在离开西安的当天,在一家面馆的留言墙上写下了心愿。

“流量”变“留量”,他乡成故乡,这样的故事,发生在西安,还发生在更多地方。

从“淄博烧烤”到“尔滨现象”,我们看到,越来越多游客的文旅消费需求,已经逐渐从对美食美景等“外在美”走马观花、“到此一游”的体验,逐渐转变为对一座城市文化文明等“内在美”的沉浸式感受和深度探索。

从这个层面上看,各地想要把“泼天富贵”稳稳接住,既考验着发展文旅产业的决心诚意,也考验着从容“待客”的治理智慧,更考验着人文生态、综合底蕴的挖掘呈现。

“让旅游成为人们感悟中华文化、增强文化自信的过程。”如今,随着像西安、开封、洛阳、扬州等借助文旅新业态逐渐“醒”过来的古城越来越多,市民与游客、文化与旅游的“双向奔赴”,正成为文旅市场“热辣滚烫”的公开“秘籍”。

再忆长安。

忆城,也忆人。

传承 且向长安度一春

吟一声“大鹏一日同风起”,回一句“扶摇直上九万里”;念一句“今人不见古时月”,诵一声“今月曾经照古人”……

这个春天,来自五湖四海的游客齐诵唐诗的场景,成为西安的新风景。

一字一句,咏山川湖海、草木花鸟;抑扬顿挫,叹人生起伏、悲欢离合。

每一声,都承载起千年后的今人对历史的深情回望;每一句,都流淌着中华文化的代代传承。

江山留胜迹,我辈复登临。

浸染各地乡音的诗句,带着生命中那些最原始的触动,穿越时空,连接起一个民族的过去、现在和未来。

“小时候一想到背诗就头疼,现在为了能和‘李白’对诗,挑灯夜读好几天。”从北京特意赶到西安见“李白”的游客赵庆民说,感谢西安让自己在一场晚会里,重新爱上了唐诗。

山河表里,文脉千年。

翻开中国历史长卷,从甲骨竹简到秦砖汉瓦,从诗文辞赋到水墨丹青……在历史的沉浮跌宕中,灿若星河的中华文化早已深深烙印在每一个中华儿女的基因中,涵养了中国人的精神生活,架构起中华民族的心灵空间。

习近平总书记强调,“中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,也需要与时俱进、推陈出新。”

忽然一夜清香发,散作乾坤万里春。

越来越多收藏在博物馆里的文物、陈列在广袤大地上的遗产、书写在古籍里的经典“活”了,中华优秀传统文化更多更广地进入普通人的视野,开枝散叶,绵延勃发。

无数个清晨,陕西历史博物馆门前都会排起长队。来自世界各地的游客,急切又耐心地等待着一场与文物文明的“邂逅”。

“每每隔着一层玻璃,与这些或精妙或古朴的物件对视,都会忍不住惊叹古人的智慧,感慨此生有幸入华夏!”来自厦门的游客邬颐欢自称是个“文物谜”,陕西,她已是第3次拜访。

有人说,想了解中国历史,先从陕西开始。

陕西素有“天然历史博物馆”之称。三秦大地上灿然可观的文物古迹、多姿多彩的文化遗产,为我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史提供了佐证。

如何传承赓续生生不息的历史文脉,如何发扬光大绵延不绝的悠久文明,成为新时代陕西的必答题。

在陕西,深厚的历史底蕴正焕发出蓬勃的生命力。

从古丝绸之路起点的西安,到有中国规模最大的古陶瓷遗址专题博物馆的铜川,从被称为“炎帝故里”“青铜器之乡”的宝鸡,到流淌着司马迁文脉的韩城,从有着4000多年历史石峁遗址的榆林,到见证过三国纵横捭阖的汉中……陕西各地坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展,努力让优秀传统文化更好更多地融入群众生活场景。数据显示,2023年陕西省文旅产业8条重点产业链营业收入7729.86亿元,全年接待省外游客1.09亿人次,同比增长271.94%。

在陕西,传统文化正在时代血脉里尽情舒展身姿。

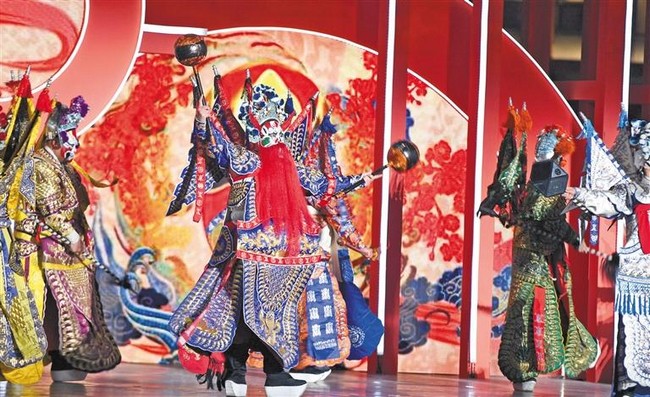

在陕北,清涧道情、榆林小曲、陕北民歌等特色非遗轮番展演,一腔一调,传递古韵;在关中,陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院等各大博物馆创意百出,文物文明,可触可感;在陕南,青木川镇、诸葛古镇等古城古镇拔节生长,唤醒历史,留住乡愁……

《陕西省“十四五”文化和旅游发展规划》提出,到2025年,全省旅游总收入突破1万亿元,旅游总人次达到9亿人次,形成文化旅游万亿级产业板块。无数镶嵌在中华民族历史文明长河里的璀璨明珠,正被拂去尘埃,成为越来越多中国人精神穹顶上的星辰万里。

文化兴则国运兴,文化强则民族强。

从文明古国到文化强国,最直观的体现,在于文化自信的回归、东方文明的重塑。

今日中国,历史变化如此深刻,社会进步如此巨大,中华文明体系正在崛起,中国文化传统正在复兴。而这,正是我们最深厚的文化自信所在。

“山河诗长安”的“热辣滚烫”,无疑是中华民族文化自信的生动写照。当亿万人民自觉热爱传统文化并由衷自信,我们相信,这条民族复兴的精神纽带将永恒传续,而通向未来的文明密码,也正握在你我手中……